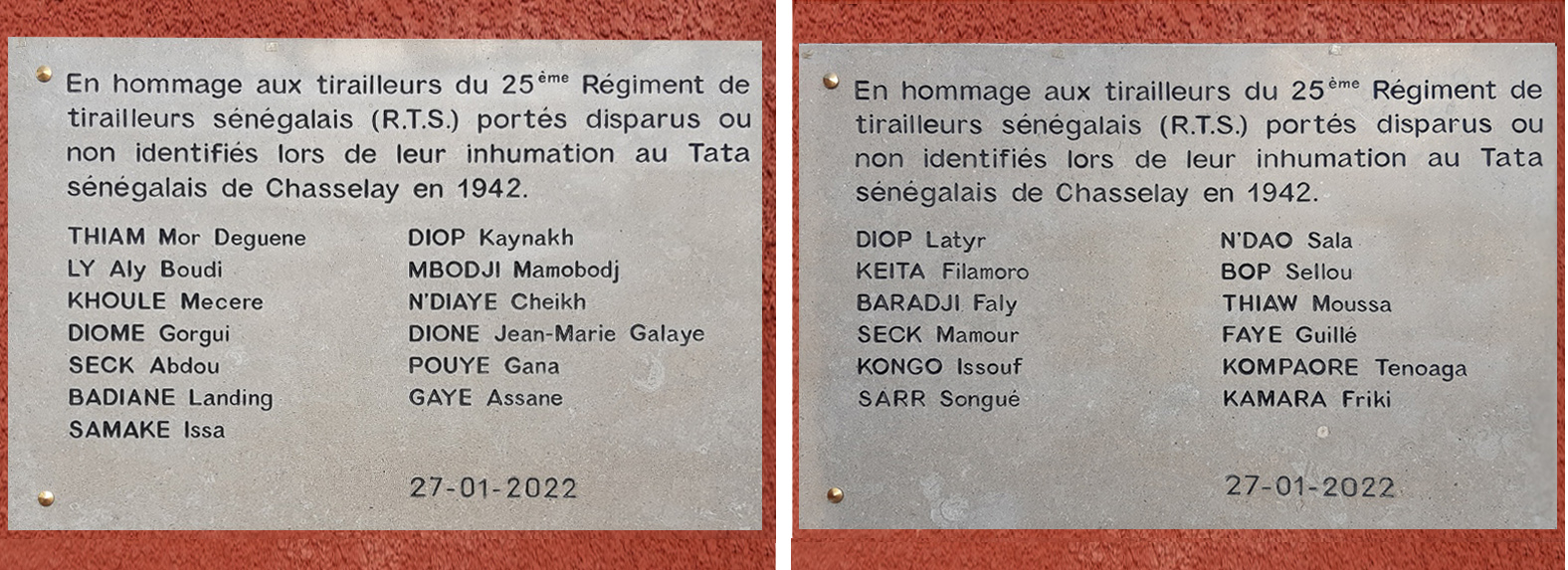

Au Tata de Chasselay, dans le Rhône, le 27 janvier 2022, deux plaques ont été inaugurées par Geneviève Darrieussecq, alors ministre déléguée chargée des Anciens Combattants et de la Mémoire, portant le nom de vingt-cinq tirailleurs du 25e Régiment de tirailleurs sénégalais (RTS) « portés disparus ou non identifiés lors de leur inhumation au Tata sénégalais de Chasselay en 1942 ». Une note aux rédactions avait été adressée la veille faisant état de recherches génétiques ayant permis cette identification. Surprise par l’existence de ces recherches génétiques alors que je n’avais pas eu connaissance ni d’exhumation des corps, ni de recherches des familles pour effectuer des tests ADN, j’ai réclamé au ministère des Armées les documents sur ces recherches génétiques, qui ne m’a pas répondu. La saisine du tribunal administratif a contraint le ministère à avouer qu’il n’y avait jamais eu de recherches génétiques.

Le problème de l’identification n’était donc pas résolu pour la majorité des noms cités sur les plaques. D’après les documents consultables aux archives départementales du Rhône – et notamment ceux de l’opération d’exhumation menée par Jean-Baptiste Marchiani, à qui l’on doit la création de ce Tata, en 1942 –, sur les vingt-cinq, sept avaient été effectivement inhumés au Tata de Chasselay et cinq autres y étaient possiblement inhumés : des documents leur appartenant avaient été retrouvés à proximité des lieux des combats. Par contre, le sergent Ténoaga Kompaoré, cité sur une plaque, a été mentionné par Jean-Baptiste Marchiani, le 20 juillet 1943, comme non inhumé au Tata...

Il reste douze disparus, dont onze sont originaires du Sénégal. Dans leur dossier, consultable au Service historique de la défense (SHD), à Caen (nord-ouest de la France), il n’existe aucune information sur la date, le lieu et les circonstances du décès, mais on trouve des avis de disparition adressés aux familles permettant de faire valoir leurs droits.

Des disparus nommés introuvables

La réglementation sur les nécropoles est formelle. Selon l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG), « pour bénéficier d’une plaque au sein d’un carré militaire ou d’une nécropole nationale, il convient que les restes mortels du soldat, inconnu ou identifié, aient été retrouvés et que les circonstances ou tout du moins la localisation ou la date du décès soient connues1 ». Quant au ministère des Armées, il indique que « la politique constante du ministère est de ne faire figurer dans les nécropoles que les noms des soldats qui y reposent, à l’exclusion de tout autre2 ».

J’ai effectué des vérifications avant de réclamer au ministère des Armées les documents sur les douze disparus. Par ailleurs, convaincues très tôt que ces plaques ne respectaient pas la réglementation sur les nécropoles, Eveline Berruezo, coautrice du documentaire Le Tata. Paysages de pierres (Espace Mémoire, 1997) et moi-même avons saisi la justice administrative pour que les plaques soient conformes à la législation.

Concernant les documents sur les disparus nommés, la sous-directrice de la mémoire combattante au sein de la Direction de la mémoire, de la culture et des archives (DMCA) m’a informée qu’elle n’était pas en mesure d’apporter de nouvelles archives au prétexte que la procédure était fondée sur un travail d’archives locales. J’ai saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (Cada), qui a rendu son avis le 30 mars 2023. Le ministre des Armées, dans sa réponse à la Cada, indique « qu’un livre de Monsieur Julien Fargettas recense les documents dont la communication est sollicitée par Madame Mabon ». La Cada estime toutefois que la parution de ce livre ne peut être regardée comme une diffusion publique (au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration des documents produits ou reçus par l’administration objet de la saisine). La Cada a donc donné un avis favorable pour la communication des documents sollicités, s’ils existent.

Dans la foulée, j’ai saisi le tribunal administratif de Paris le 11 mai 2023. Dans un mémoire en défense daté à tort du 18 mars – au lieu du 18 avril 2024 (il ne faut pas être pressé) – le ministère déclare qu’il ne possède pas les documents recherchés puisqu’il s’agit d’archives détenues par les communes. La directrice générale de l’ONaCVG, dans une note interne destinée au directeur de cabinet de Geneviève Darrieussecq, a indiqué qu’« une liste de 25 noms a été établie. […] Les noms apparaissent dans les archives du ministère des Armées. L’ensemble des dossiers personnels des 25 soldats africains a été vérifié ». J’étais donc en droit de réclamer ces documents. Pour sa défense, le ministère allègue que « ce document n’est ni daté, ni ne contient de référence d’enregistrement et n’est encore moins signé. Ce document ne saurait donc être probant quant à l’existence de tel document qui, de plus, ne mentionne en rien la détention par le Ministère de tels documents ». Par ailleurs, le ministère prétend que ma demande n’est pas assez précise. La question demeure : quels documents ont permis au ministère de porter les noms des douze disparus sur les plaques ?

Les documents existent… Mais ne sont pas transmis

Comme j’ai rarement eu gain de cause devant la justice administrative, j’ai savouré les conclusions du rapporteur public reprises dans le jugement du 24 juin 2024 : « Mme Mabon est fondée à soutenir que les documents qu’elle sollicite existent, leur caractère communicable n’étant, par ailleurs, pas contesté. » Le ministère des Armées et l’ONaCVG avaient deux mois pour répondre à l’injonction du tribunal avec la transmission des documents sollicités.

Dans un courrier du 13 août 2024, Evence Richard, directeur de la DMCA, ne transmet aucun document mais « les références des archives détenues par le ministère des Armées ayant permis de mentionner sur des plaques des soldats disparus comme inhumés au Tata de Chasselay », consultables au Centre d’histoire et d’études des troupes d’outre-mer (Chetom), situé à Fréjus (sud de la France), au Service historique de la défense (SHD) de Vincennes (Île-de-France) et à la Division des archives des victimes des conflits contemporains (DAVCC) de Caen. Toutes ces références sont dans l’ouvrage de Julien Fargettas3, et le ministère ne transmet donc aucun document alors que l’ONaCVG n’a pas répondu à l’injonction. Désormais, le ministère reconnaît l’existence de documents mais ne les transmet pas.

Il a fallu déposer une aide à l’exécution au jugement auprès du tribunal administratif. Seul le ministère des Armées a répondu le 20 janvier, prétextant « qu’il [avait] déféré à la demande du tribunal et [avait] communiqué les documents sollicités ».

J’ai effectué la vérification auprès du Chetom (deux cartons), de la DAVCC (quatorze dossiers) et du SHD de Vincennes (quatre cartons). Il n’existe aucun document sur les disparus inhumés au Tata de Chasselay. Et le ministère ose écrire : « Compte tenu de la masse de documents sollicités par l’intéressée, la délivrance de copies demandées fait peser une charge disproportionnée sur l’administration. » La DAVCC m’a transmis des dossiers qui n’avaient strictement rien à voir avec Chasselay. Il existe donc des erreurs au niveau des sources dans l’ouvrage de Julien Fargettas.

Mensonges ou incompétence ?

Le 1er avril, c’est avec stupéfaction que je reçois un courrier de la vice-présidente du tribunal administratif de Paris : « Par une lettre enregistrée le 25 octobre 2024, vous avez saisi le tribunal administratif de Paris des difficultés que vous rencontrez pour obtenir l’exécution de la décision n° 2310507 rendue le 24 juin 2024 par cette juridiction. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 24 juin 2024 est entièrement exécutée. » Pourtant, ni le ministère des Armées ni l’ONaCVG n’ont entièrement exécuté la décision du 24 juin 2024.

J’ai contesté cette décision, et mon dossier est reparti en instruction. Il y aura donc un nouveau jugement. L’ONaCVG et le ministère vont-ils maintenir que ces documents existent ou reconnaître qu’au final il n’existe aucune preuve que les disparus sont inhumés au Tata ? Plusieurs interrogations émergent à ce stade de la procédure. J’ai saisi la Cada le 24 mars afin d’obtenir tous les échanges entre la DMCA, l’ONaCVG et Julien Fargettas, pilote de l’opération des plaques, depuis la date du jugement. La DMCA, à la suite du jugement du 24 juin 2024, a-t-elle demandé les éléments de réponse à l’ONaCVG ou à Julien Fargettas et les a-t-elle transmis au tribunal administratif sans le moindre contrôle ? Ce serait alors faire preuve d’incompétence. Si au contraire, c’est en toute connaissance que la DMCA fait croire que des documents sur les disparus existent et qu’ils m’ont été transmis, comment expliquer qu’une vice-présidente du tribunal administratif de Paris puisse avaler aussi facilement un tel mensonge ? Un disparu demeure un disparu tant que nous ne retrouvons pas son corps.

Le 8 avril, j’ai adressé un courriel à Evence Richard et mis en copie la directrice générale de l’ONaCVG, Marie-Christine Verdier-Jouclas, et son adjoint, le général Eric Maury, pour évoquer cette imposture mémorielle et les prier d’user de leur pouvoir pour remplacer les plaques par des inscriptions conformes à la réglementation – c’est-à-dire de ne faire figurer que les noms des soldats qui reposent dans cette nécropole militaire alors que des noms ont été modifiés sans l’assentiment du procureur de la République.

Racisme institutionnel

Le 26 janvier 2023, Eveline Berruezo et moi-même avons demandé au ministère des Armées de retirer les plaques, d’autant que sur les vingt-cinq noms, treize ont été modifiés sans que les actes de décès le soient préalablement par décision du procureur de la République. Ainsi Soungo Sar (Sénégal), qui avait retrouvé son vrai nom par une décision du procureur de Villefranche-sur-Saône en 1968, s’appelle désormais sur une des plaques Songué Sarr. Sans réponse du ministère, nous avons saisi le tribunal administratif de Paris le 7 avril 2023. Notre requête a été rejetée le 19 mai 2023 au prétexte que nous ne justifions pas d’un intérêt suffisamment direct, personnel et certain donnant qualité pour demander l’annulation de la décision contestée. Nous estimons qu’en l’absence d’ayant droit connu de ces hommes, par respect dû aux morts pour la France, nos actions doivent être déclarées recevables et examinées. Nous avons donc contesté cette décision auprès de la Cour administrative d’appel (CAA). Notre requête a été considérée à nouveau comme irrecevable le 11 avril.

Nous allons contester cette décision devant le Conseil d’État. Nous n’avons pas saisi la justice administrative pour rétablir la vérité historique. Ces plaques situées dans un lieu public n’ont pas à tromper les visiteurs de cette nécropole. Nos contributions dans des ouvrages ou des documentaires ne permettront pas d’effacer cet outrage à la mémoire tant que les plaques resteront en l’état.

Qui peut et doit défendre l’honneur de ces hommes « morts pour la France » contre l’opportunisme mémoriel ? L’instrumentalisation de la mémoire par des grands discours et des promesses, des inaugurations de plaques et de monuments ou des expositions, sert de plus en plus à voiler la réalité d’un racisme institutionnel.

Profanation, réouverture et statu quo

Fin janvier, le Tata de Chasselay a été profané par de la peinture noire sur certaines tombes et sur les plaques et par des tags se référant au « vaudou » apposés sur les murs d’enceinte. Le drapeau français a également été volé. Une enquête est en cours. La ministre déléguée chargée de la Mémoire et des Anciens Combattants, Patricia Mirallès, s’est exprimée sur un réseau social dès le 29 janvier : « S’attaquer à nos morts, c’est s’en prendre à la France elle-même. La profanation du Tata sénégalais de Chasselay est une insulte à notre mémoire et à ceux qui sont tombés pour notre liberté. Nous ne laisserons rien passer. » Le président de la République, Emmanuel Macron, a lui aussi réagi sur le même réseau social le 30 janvier : « Honte et indignité. Les Français savent ce qu’ils doivent aux tirailleurs sénégalais Morts pour la France. » Deux mois plus tard, le 28 mars, a eu lieu une cérémonie pour la réouverture présidée par la ministre Mirallès et la directrice générale de l’ONaCVG, après que tous les tags ont été effacés. J’ai espéré qu’à cette occasion l’ONaCVG et le ministère modifient les plaques. Il n’en a rien été.

Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables) :

Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables).

Faire un don

Faire un don

Les articles présentés sur notre site sont soumis au droit d’auteur. Si vous souhaitez reproduire ou traduire un article d’Afrique XXI, merci de nous contacter préalablement pour obtenir l’autorisation de(s) auteur.e.s.

1Courriel de l’ONaCVG du 31 janvier 2023.

2Pierre-Yves Lambert, directeur adjoint de la SDMAE (sous-direction de la mémoire combattante), note du 29 janvier 2021 à l’ONaCVG.

3Julien Fargettas, Juin 1940. Combats et massacres en Lyonnais, éditions du Poutan, 2022.

4Courriel de l’ONaCVG du 31 janvier 2023.

5Pierre-Yves Lambert, directeur adjoint de la SDMAE (sous-direction de la mémoire combattante), note du 29 janvier 2021 à l’ONaCVG.

6Julien Fargettas, Juin 1940. Combats et massacres en Lyonnais, éditions du Poutan, 2022.