Longtemps, exposer des humains eut un but hautement lucratif. Même si l’Histoire a oublié, ou effacé, les noms de la plupart d’entre eux, il y eut, tout au long du XIXe siècle et au début du XXe, un grand nombre d’entrepreneurs, aventuriers, escrocs, bonimenteurs, imprésarios qui firent leurs choux gras des exhibitions d’Africains, de Lapons ou de Kanak.

Aux États-Unis, les noms de Phineas Taylor Barnum et William Cody – alias Buffalo Bill – restent deux références du grand spectacle à l’états-unienne avec les fameux « Greatest show on Earth » et « Buffalo Bill’s Wild West Show » (1882-1912). En Europe, c’est le nom de l’Allemand Carl Hagenbeck (1844-1913) qui est le plus souvent cité. Ce marchand d’animaux sauvages, qu’il fournissait aux ménageries, aux zoos et aux cirques, s’est considérablement enrichi grâce à ce que l’on appelle aujourd’hui les « zoos humains », dont il fut l’un des premiers promoteurs.

Dans son article « De la Vénus hottentote aux formes abouties de l’exhibition ethnographique et coloniale », l’historien Pascal Blanchard écrit :

On trouve des signes avant-coureurs d’un nouveau type de spectacle ethnique dès l’Exposition universelle de Londres de 1851 et la tournée des Zoulous de 1853. Passé ce moment, on assiste à l’éclosion progressive du modèle des “zoos humains”, exhibition humaine d’“exotiques” plus ou moins racialisée – des “exhibitions ethniques” aux “Villages nègres” –, exhibitions autonomes ou inscrites dans des dispositifs plus vastes, telles les Expositions universelles ou coloniales. La première troupe de ce type en Europe […] est présentée par l’entreprise Hagenbeck en 1874 à Hambourg, l’année même où Barnum arrive en Europe, constituant pour toute l’Europe de l’Ouest et centrale une date charnière dans la mutation des exhibitions humaines. Il s’agit d’une famille de six Lapons accompagnés d’une trentaine de rennes. En raison de son succès, l’Allemand Carl Hagenbeck exporte ses exhibitions, notamment en 1877, à Paris, au Jardin d’Acclimatation, et les professionnalise sous le nom d’expositions anthropo-zoologiques.

Villages noirs « à la française »

Le Jardin d’Acclimatation recevra ainsi plusieurs groupes fournis par Hagenbeck : des Nubiens, des Eskimos, des Lapons, des Fuégiens, des Cinghalais, des Araucans, des Kalmouks, des Somalis et des Dahoméens, selon les terminologies employées à l’époque.

La mode est lancée et, en France, elle prend plutôt bien. Jean-Michel Bergougniou, Rémi Clignet et Philippe David, les auteurs de « Villages noirs » et visiteurs africains et malgaches en France et en Europe, 1870-19401 estiment qu’entre 1877 et 1940 une cinquantaine de villes françaises (parmi lesquelles Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux et Brest) accueillirent des « villages noirs », et qu’une « douzaine de troupes africaines plus disparates » se produisirent au Jardin d’Acclimatation, à l’initiative d’Albert Geoffroy Saint-Hilaire, le petit-fils d’Étienne Geoffroy Saint-Hilaire.

Derrière ces « villages noirs » qui attirent les foules, il y a des entrepreneurs privés. Pour Bergougniou et al.,« rien de comparable avec la puissante famille Hagenbeck et ses satellites : c’est une petite dizaine d’entrepreneurs-directeurs de troupes, imprésarios individuels ou à la rigueur associés par deux, qui ont fait fonctionner pendant une bonne trentaine d’années les “Villages noirs à la française”. Il s’agit évidemment de personnages totalement oubliés aujourd’hui, au moins pour ce que nous savons, inégalement, de leurs carrières respectives. »

Ferdinand Gravier, de la conquête coloniale au show-business

À partir de 1892, le ministère français des Colonies garde un œil sur les exhibitions privées et délivre les autorisations nécessaires. Parmi les noms les plus en vue : Ferdinand et Marie Gravier, Joannès et Louis Barbier, Henry Fillot, Aimé Bouvier et Fleury Tournier, Jean-Alfred Vigé et quelques autres. Pour comprendre l’itinéraire de Jean Thiam, un Sénégalais de Gorée qui fut exhibé dans plusieurs « villages noirs » mais servit aussi de recruteur pour différents entrepreneurs français, il faut d’abord s’intéresser au couple Gravier et à Jean-Alfred Vigé, qui comptent parmi les plus importants promoteurs français d’exhibitions humaines – il y en eut plus de 250 en France, produites localement ou importées !

Ancien mécanicien de marine, sans doute né au milieu du XIXe siècle, Ferdinand Gravier aurait passé quelques années en Afrique centrale, sans doute au Gabon et au Congo, opérant notamment comme commandant du Basilic, dans la flottille de Pierre Savorgnan de Brazza (1852-1905). Sa carrière de producteur de troupes « indigènes » semble commencer en 1889 avec une exhibition d’« Accréens » de Gold Coast (actuel Ghana). Il expose ensuite des « Dahoméens » – il serait médaillé de la campagne militaire française contre le roi Béhanzin2 – à Chicago en 1893, des « Annamites » (terme utilisé pendant la colonisation pour désigner les habitants d’une région centrale du Vietnam) et une caravane « arabo-berbère » à Lyon en 1894, des « Sénégalais » et des « Soudanais » à Bordeaux en 1895, etc. Marie Gravier, sa femme, l’aide activement pour le recrutement, n’hésitant pas à se rendre seule en Afrique pour y négocier la participation de « spécimens » toujours différents, le public étant avide de changement.

En avril 1899, Ferdinand Gravier présente à Lyon un « village sénégalais » de 125 personnes « où quelques fils de roi et de chefs se mêlent à de nombreux artisans et que dirige un certain Jean Thiam », écrivent Bergougniou et ses coauteurs. Né à Saint-Louis le 9 octobre 1866 dans une famille de griots, Abdoulaye Thiam – de son vrai nom – s’est installé sur l’île de Gorée en 1887 pour y exercer la profession de bijoutier. À la lecture des journaux lyonnais de l’époque cités par Bergougniou, Jean Thiam occupe une place particulière dans la troupe puisque Gravier l’emmène, en compagnie de sa femme Maam Anna Seck, assister aux courses de chevaux de Grandcamp.

Le « chef fidèle » du directeur

Dans le Journal de la Vienne du 6 juillet 1899, un article paru à l’occasion de l’exposition de Poitiers décrit en détail le rôle confié par Gravier à Jean Thiam :

C’est au Sénégal que M. le directeur fait son choix par l’intermédiaire de son chef fidèle Thiam, lequel s’embarque à Marseille dans le courant du mois d’octobre. Arrivé au Sénégal, Thiam parcourt le pays en tous sens, se préoccupant surtout de trouver des Noirs dont les mœurs, le caractère, les habitudes de vie et de travail présentent toutes garanties. Ce recrutement n’est pas chose aisée : parfois il exige de longs délais, en général quatre ou cinq mois. Le village composé, Thiam convoque en sa case tous ceux qu’il a distingués. En toute loyauté, il leur expose les avantages ainsi que les désagréments d’un long voyage en pays étranger. Puis il leur donne lecture des clauses des engagements qu’ils auront à remplir. Une fois le consentement de chacun obtenu, Thiam télégraphie en France les résultats heureux de sa mission. M. Gravier ou son fondé de pouvoir se transporte au Soudan [sic]. Là, d’accord avec le chef de la troupe, on se rend au siège du gouvernement. C’est à cette heure qu’est signé le contrat accordant une solde mensuelle proportionnée à la valeur de chaque individu.

La suite de l’article fait état d’appointements de 150/200 francs pour un bijoutier et de 90/100 francs pour un tisserand, en précisant que le voyage, le logement et la nourriture sont à la charge de l’entreprise…

Entre 1899 et 1901, Ferdinand Gravier collabore avec Jean-Alfred Vigé. C’est sans doute à cette occasion que ce dernier débauche Thiam afin qu’il l’aide à concevoir ses propres « villages ». La carrière de Vigé en la matière s’étale de 1899 à 1913. Né en 1862 à Saint-André-de-Cubzac, dans le sud-ouest de la France, l’homme n’a pas le pedigree africain de Gravier : il est d’abord courtier de commerce, représentant en produits alimentaires, en particulier de fromages, qu’il présente dans des salons. Selon Bergougniou et al., Vigé a sans doute rencontré Gravier lors des exhibitions lyonnaises d’« Annamites » et d’« Arabo-berbères ». Et quand la ville de Poitiers lui confie l’organisation de son exposition internationale et industrielle (juin-août 1899), il insiste pour que Gravier y installe un « village noir ». Ce sera le début d’un parcours de quinze ans à travers toute la France, souvent dans des villes de taille moyenne comme Toulouse, Clermont-Ferrand, Angers, Le Mans, Nantes, Orléans.

« Il nous laisse le portrait d’un homme élégant, doué, mais âpre en affaires, obstiné, certainement peu philanthrope, écrivent Bergougniou et al. Proposeur de projets, il en embrasse tous les aspects, en fixe toutes les dimensions, en suppute tous les profits, même minimes, la présence éventuelle d’un “Village noir” de son cru n’étant évidemment qu’un élément secondaire, une attraction de plus dont il se réserve en général l’exploitation particulière. »

Un « néo-notable » qui s’enrichit

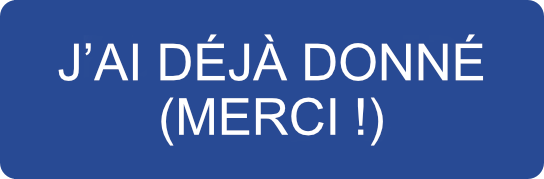

Pendant une dizaine d’années, sans jamais se rendre en Afrique, Jean-Alfred Vigé va organiser la venue de troupes sénégalaises en France pour les exhibitions d’été et d’automne, avec le soutien logistique de Jean Thiam, élu conseiller municipal de Gorée en 1904, et l’appui de notables et de politiciens de Dakar. Sur place, Thiam recrute parmi les siens, famille, amis, collègues. En France, il est « chef de village » et en impose par sa prestance. Au revers d’une carte postale de 1904 le représentant, on peut lire : « Conseiller municipal du Sénégal, parlant français comme vous et moi, causant politique mieux que beaucoup d’électeurs français, et bijoutier, fabricant de la bague envoyée à la destinataire de la présente carte ». Dans le Républicain d’Orléans, en 1905, le journaliste commence ainsi son article : « Le chef Jean Thiam, maître bijoutier, conseiller municipal de Gorée, décoré de l’Ordre du Bénin, nous promène au milieu de ses compagnons ; c’est un homme de haute taille, très sympathique, parlant très purement notre langue et d’une extrême affabilité. »

Pour l’historien Pascal Blanchard, « Thiam fait partie de ces néo-notables qui vont servir de lien entre la société et l’administration coloniale. C’est quelqu’un qui commence en bas de l’échelle et se fait progressivement une place. Il recrute dans son entourage proche pour se sécuriser. Il comprend les mécanismes du business ; il est très bon dans sa communication et joue le jeu que l’on attend de lui. Et, bien sûr, il s’enrichit avec le système. »

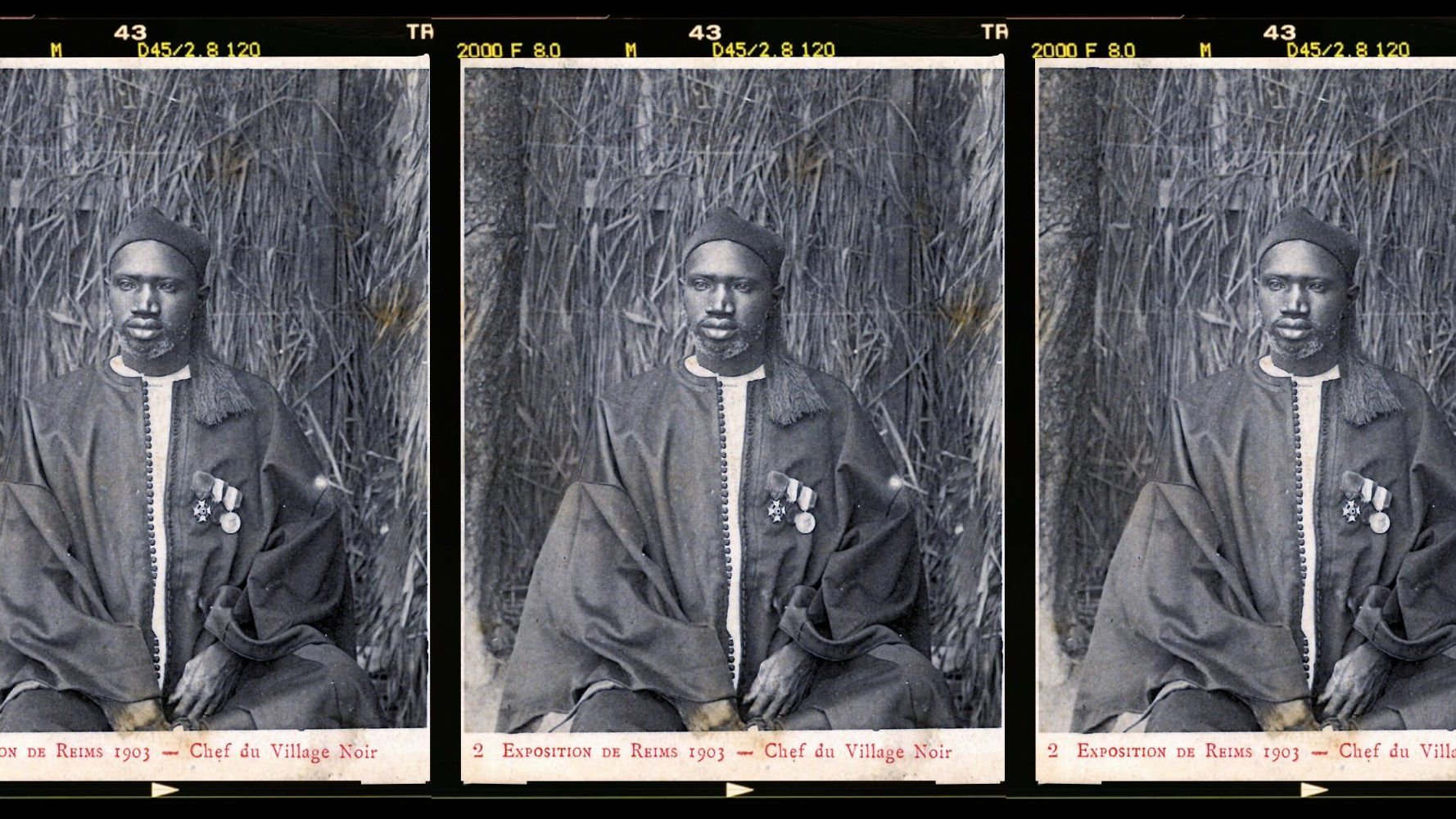

Chef-recruteur, Thiam a le privilège de circuler librement, d’être reçu par les notables et de visiter les rédactions des journaux – Jean-Alfred Vigé sachant pertinemment quels avantages il peut tirer d’une bonne publicité. Ainsi, à Orléans, en mai 1905, l’installation du « village » donne lieu à un vernissage en bonne et due forme où se retrouve la bonne société. « Fait rare pour ne pas dire unique, un banquet des “mieux servis” rassemble organisateurs, notables, personnalités et journalistes ainsi que Jean Thiam qui, quatre jours plus tôt, est arrivé de la gare en fiacre et a pris ses quartiers dans la case tapissée de rouge et meublée “avec luxe” qui lui était réservée », écrivent Bergougniou et ses coauteurs, précisant même le menu : « Couscous pimenté au kari. »

Recruteur et comédien

Dans Le Journal du Loiret de l’époque, ces lignes : « Jean Thiam s’est incliné protocolairement et a présenté à son tour au député du Loiret Fernand Rabier son épouse, un fort gracieux spécimen du beau sexe chez les Ouolofs. Et alors un curieux spectacle a été donné aux témoins de cette scène : la jolie négresse s’est mise à genoux devant M. Rabier et lui a baisé les mains. M. Rabier a bien voulu donner à son humble servante l’assurance qu’il visiterait souvent le “Village noir” et il offrit un verre de champagne au chef Jean Thiam, qui accepta gravement et d’un air condescendant ce régal. On demande un peintre habile pour fixer sur la toile cette mémorable scène. »

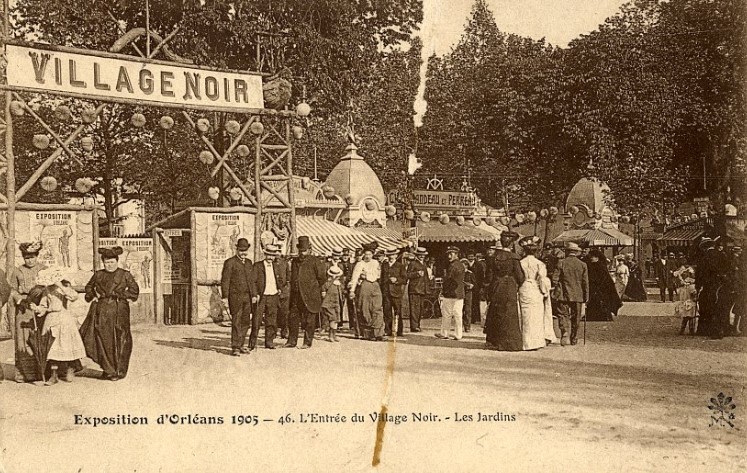

S’il participe activement à l’organisation des « villages » de Vigé, Jean Thiam n’en demeure pas moins l’un des principaux acteurs, exhibé lui aussi au regard des visiteurs. Au début du XXe siècle, ces attractions populaires sont de véritables spectacles, aussi soigneusement mis en scène que certaines téléréalités actuelles. Les visiteurs payent leur entrée – entre 0,25 et 0,50 franc – en échange de sensations fortes. Ils y trouvent des boutiques, des ateliers d’artisans, éventuellement un café-restaurant, une mosquée… Outre observer les « indigènes » installés dans leurs « cases » et parfois peu vêtus, ils peuvent acquérir des cartes postales et des bijoux.

Ouverts pendant quinze à vingt semaines jusque tard le soir, les « villages noirs » proposent des événements festifs pour ne pas lasser le public : saynètes, fêtes traditionnelles, naissances, baptêmes, mariages, circoncisions... Parfois sous couvert ethnographique, souvent en prenant des libertés avec le calendrier musulman. En juillet 1903, à Reims, Jean-Alfred Vigé organisera même un simulacre de marché aux esclaves pour quelque 10 000 visiteurs : « 3h. Marché : arrivée des esclaves, ouverture du marché, visite sanitaire, discussion des prix, querelle, intervention du marabout, livraison parc, sommeil, sentinelle, enlèvement réveil, jugement, châtiment, enterrement, défilé général », retranscrivent Bergougniou et al.

Artisan bijoutier multi-honoré

Dans les « villages sénégalais » où il est présent, Jean Thiam joue son rôle d’artisan et fabrique des bijoux qu’il vend aux visiteurs. Ses réalisations et son talent lui permettent d’être très souvent primé au palmarès des expositions. Il obtient ainsi des médailles d’or à Poitiers (1899), Reims (1903), Nantes (1904), Orléans (1905), des médailles d’argent, de vermeil, des « grands prix », des « diplômes d’honneur »… Et ce, jusqu’à l’exposition coloniale de 1922, à Marseille. Les médailles de Jean Thiam sont conservées sous cadre par la famille Seck, à Dakar. Bergougniou et ses coauteurs racontent :

Il est donc onze fois médaillé pour sa participation à diverses expositions et considéré comme “un véritable artisan soucieux de garder à ses œuvres un caractère local d’originalité et un fini qui les font apprécier et classer au premier rang dans l’art local”, lorsqu’il est proposé, en juin 1919, par le gouverneur général, pour la croix de chevalier de la Légion d’honneur, laquelle lui est remise, vraisemblablement, le 14 juillet suivant. Il reçoit également, à des dates inconnues, les Palmes académiques, l’Étoile noire du Bénin et les décorations de la Croix-Rouge d’Espagne.

Dans les années 1920, Jean Thiam est devenu une personnalité respectée et à l’abri du besoin. Il acquiert notamment un terrain à Dakar, avenue Blaise-Diagne, lieu d’installation de la « Cour des Maures » devenue aujourd’hui la « Cour des orfèvres », où officiaient autrefois de nombreux bijoutiers. Il participe aussi à l’essor du Foyer France-Sénégal, club sportif dont l’équipe de football remportera plusieurs coupes de l’Afrique-Occidentale française (AOF). Il meurt en 1927. Sa femme, Maam Anna Seck, lui survivra jusqu’en octobre 1958.

Jean Thiam est sans nul doute le mieux connu des recruteurs ayant travaillé pour des capitalistes français promoteurs de « villages noirs ». Mais il n’est pas le seul. Né à Gorée vers 1866, Mamadou Seck fut « chef de village » pendant une vingtaine d’années pour le duo Aimé Bouvier-Fleury Tournier, à partir de l’année 1904, où son nom est mentionné à propos du « village d’Arras ». On le retrouve ensuite à Lille, à Liège (1905), Amiens (1906), Paris et Londres (1908), où il obtient une médaille d’or. On le croise encore, plus tard, à Strasbourg en 1924, Lausanne en 1925, Brest en 1928…

Un autre Seck s’illustrera aussi dans la direction de « villages noirs » à Lausanne, Grenoble, Zürich et Bâle : Prosper n’est autre que le frère de Maam Anna Seck et l’époux de Codou Thiam, la sœur de Jean. « C’est ce même Prosper qui, en 1937, recueille, par l’intermédiaire de sa sœur Maam Anna Seck, la totalité de la succession de son beau-frère Jean Thiam, décédé sans héritier direct », expliquent Bergougniou et al. Pour Pascal Blanchard, les recruteurs ne furent pas très nombreux : « Déjà, le marché est assez restreint en France, il n’y a que quatre ou cinq producteurs qui comptent vraiment. Le système ne permet pas qu’il y en ait beaucoup : il faut pouvoir investir. Trouver une troupe, la faire voyager, coûtent cher et l’affaire ne devient rentable qu’après cinq ou six représentations. »

« Montrer des sauvages pour justifier l’empire »

Dans leur livre très documenté déjà cité, « Villages noirs » et visiteurs africains et malgaches en France et en Europe, les auteurs défendent l’idée d’attractions qui permirent la rencontre entre populations européennes et étrangères. Pour eux, les « villages » « ne se laissent pas, dieu merci, enfermer dans un schéma de relation grossière prétendument réduit, partout et toujours, au lancer-de-cigarettes-et-de-cacahuètes-à-des-Nègres-derrière-un-grillage dans des “zoos humains” “régulièrement et consciemment” organisés (par la République) en vertu d’une tradition bien française qui a structuré la pensée raciale du siècle. Il faut vraiment beaucoup d’audace pour écrire – en fonction de quels objectifs ? – de telles énormités et s’en tenir là. »

S’il faut sans doute introduire un peu de complexité dans le sujet, faire des « villages noirs » un lieu de rencontre ou de dialogue reste toutefois sujet à caution. « Les États ne vont pas investir, mais cela les intéresse d’avoir des troupes sur le territoire, analyse Blanchard. Le public veut voir des “sauvages” et on lui montre des “sauvages.” Payer pour voir des hommes et des femmes exhibés, ce n’est pas neutre. L’exhibé est infantilisé, les morphotypes sont stéréotypés. Certes, en fonction des gens, le regard est différent. Mais pensez à l’impact collatéral sur les enfants ! Tous ces éléments fabriquent de l’idéologie. Pour justifier l’empire, il faut montrer ces hommes comme des sauvages. »

Vous avez aimé cet article ? Association à but non lucratif, Afrique XXI est un journal indépendant, en accès libre et sans publicité. Seul son lectorat lui permet d’exister. L’information de qualité a un coût, soutenez-nous (dons défiscalisables).

Faire un don

Faire un don

Les articles présentés sur notre site sont soumis au droit d’auteur. Si vous souhaitez reproduire ou traduire un article d’Afrique XXI, merci de nous contacter préalablement pour obtenir l’autorisation de(s) auteur.e.s.

1Éditions Karthala, 2001.

2La France a mené trois expéditions militaires contre le Dahomey, en 1890, en 1892, et d’octobre 1894 à janvier 1895, date de la reddition de Béhanzin et de la proclamation du protectorat français.

3Éditions Karthala, 2001.

4La France a mené trois expéditions militaires contre le Dahomey, en 1890, en 1892, et d’octobre 1894 à janvier 1895, date de la reddition de Béhanzin et de la proclamation du protectorat français.